文:江晨

——從現代醫學 、運動與筋膜說起

此為文章下篇,就現代醫學之筋膜的角度,採訪基隆長庚中醫針傷科主治醫師王朝慶,討論走路與健康的關係,探討何為正確的走路姿勢。

以下為採訪內容,江晨簡稱江,王朝慶簡稱王:

江:我對走路有一個疑惑,身體的重心到底怎麼樣才是正確的?

王:關於重心是個好問題。你試著輕鬆站立往自己的正上方踮腳尖,你會發現你不由自主地前傾。你覺得為什麼?

江:重心不穩?

王:其實不是重心的問題。是定位的錯誤。

我先來介紹一下亞歷山大技巧。從前有一個演員叫亞歷山大,他曾經在表演的時候,發現自己有蠻嚴重的一些障礙,譬如說發聲或者動作不自然,所以他就想盡辦法,讓自己的狀態調整到一個很好的狀況。從此以後表演突飛猛進,而且很自然。他後來把這套技巧傳下來,在歐美比較風行。專門幫大家去校正身體,校正到一個最自在的狀態。他們很注重中軸正這件事。

如果你去查他們的資料照片,會發現他們常常是在野外草地,一群人做各種動作。可能你會想說是在發功嗎,他們其實就是在調整中軸。

我的老師許傑克先生,他有家學來自於明朝的傳承,他知道關於中軸的這件事情。歐美也有人發現中軸的重要性。我的提琴老師就是在法國學的亞歷山大技巧,所以他也會提醒我關於中軸的重要性。

這些都是很密傳的東西。我現在要說答案了。

剛才你,包括以前的我,在做踮腳的動作的時候,我們是用眼睛在跟空間做連結。但其實眼睛並不在身體的正中間,眼睛在哪裡? 眼睛在身體最前面,所以你想的正上方其實是眼睛的上邊,但是身體真正的的中軸是在耳朵上邊的位置。

所以要先有這個意識,要找到中軸的位置。身體的重心重點在於中軸線。

我想到一句話,「一個好的姿勢看起來都是相似的,不好的姿勢就千奇百怪。」有人駝背,挺肚子,胯好像也有點不對,這其實也是中軸的問題。

前面肚子凸,後面就臀翹。膝蓋的理想狀況,在站著的時候,它是有一點點微彎的。想要站成正確的樣子,有三個特別關鍵的地方,人體有三把鎖,即胸鎖、胯鎖、腳踝鎖,這三個地方(胸、胯、腳踝)的肌肉比較容易沾黏,需要通過訓練給它們打開來。

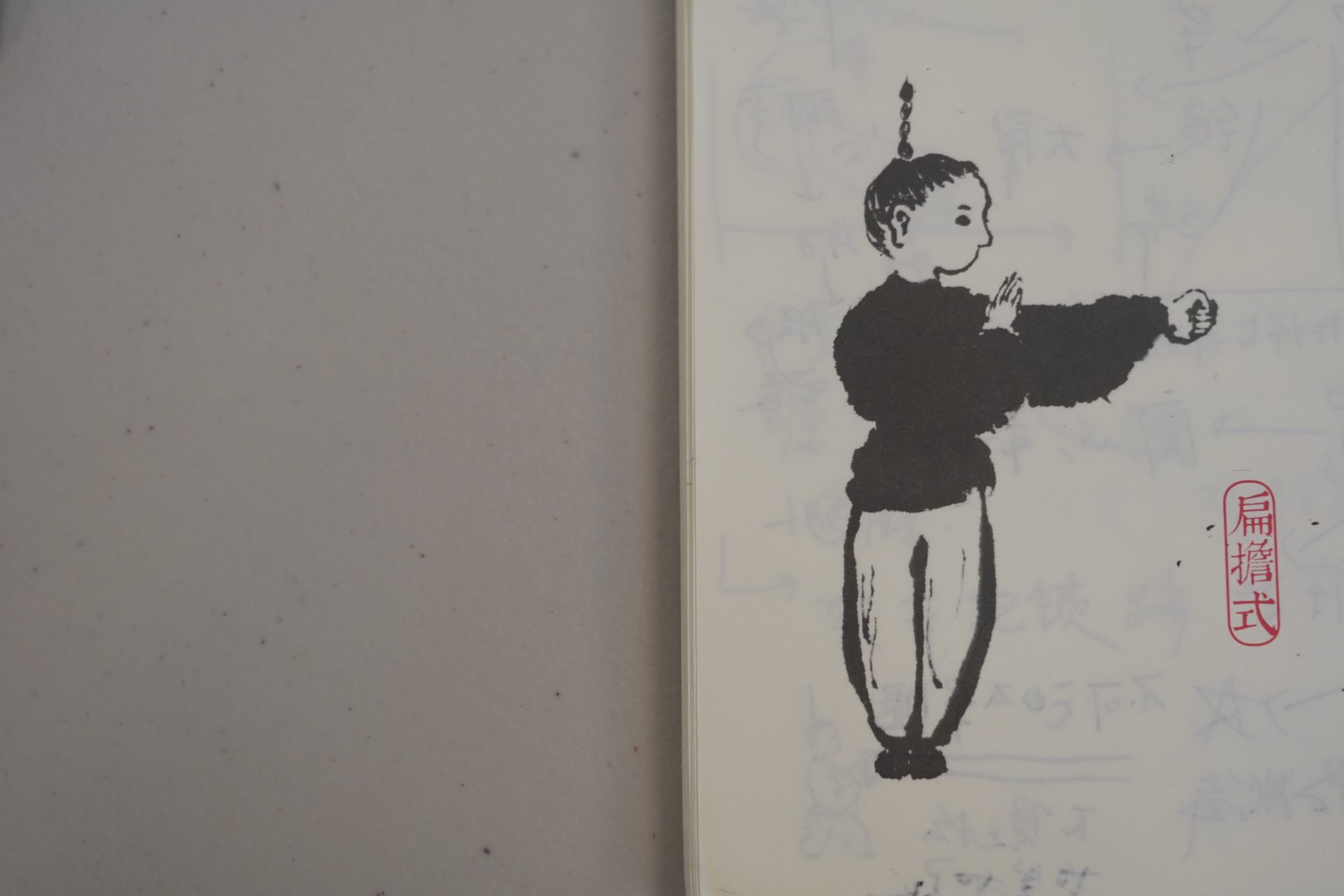

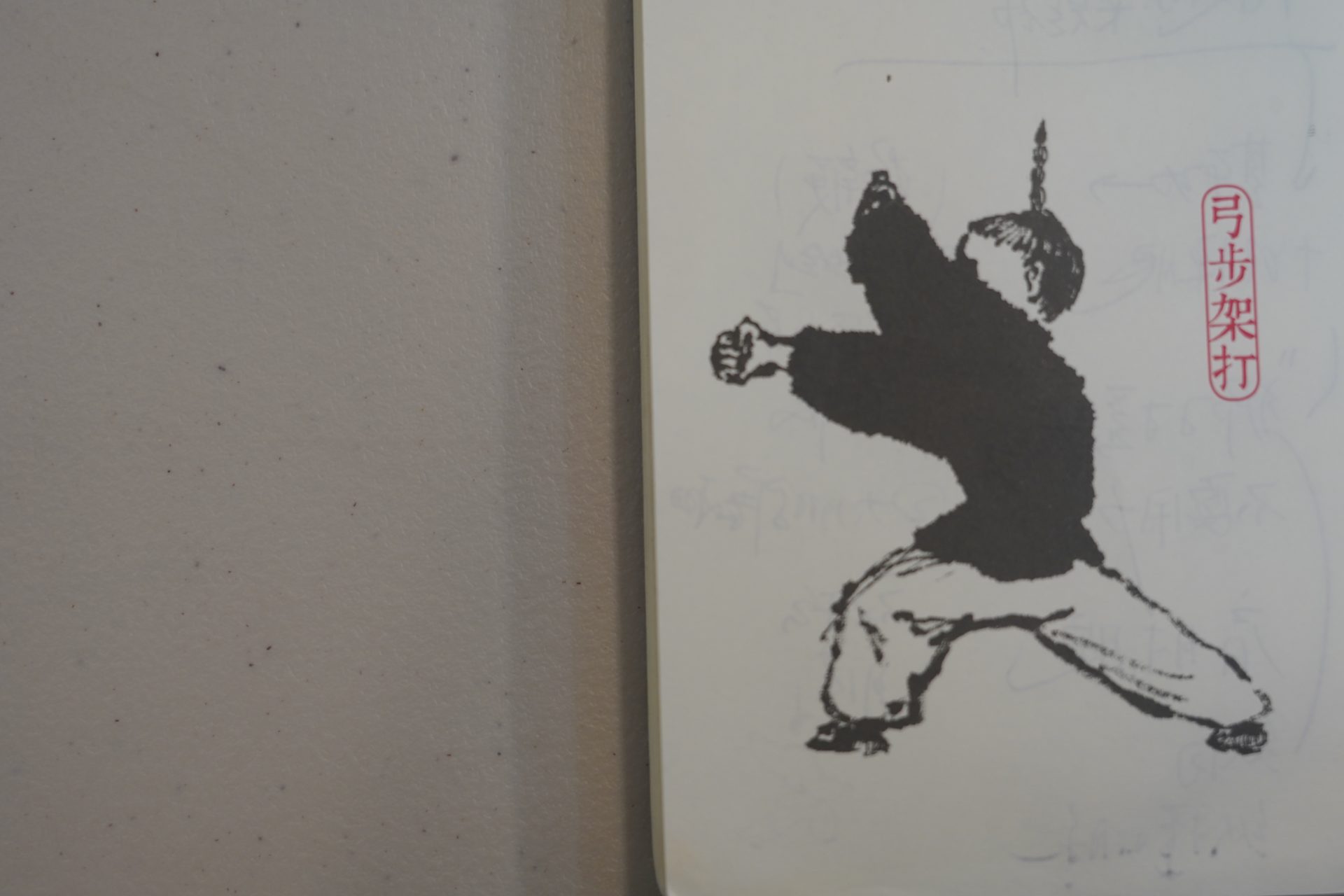

人的中軸線在耳朵所在的位置,武術訓練講究頭懸絲,也是找中軸的概念,圖引自夜奔文創,繪圖羅諄

江:該如何好好走路?

王:強調一下,談到走路或者其他運動的健康性,建議從兩方面下手,一方面建議大家找到中軸,不管行、坐、卧都以它為依歸。第二優先把三個關節解開,解開之後,自然而然就會走得好。

江:這三個鎖怎麼解?

王:啊,這是個大工程。而且不同的人要用不同的方式。以腳踝這邊為例,有一個最簡單的方法,就是像日本人一樣練正坐。正坐我們叫金剛座,即跪坐。金剛坐的同時,要把中軸給顧好,其實也可以順便練中軸。先正坐,然後要感覺從胯和薦椎的力量,把身體緩慢的抽上去。

講走路,就要考慮怎麼走,姿勢不對,每天走一萬步,反而會對身體造成傷害。

要一直顧著中軸。我個人的體會,《莊子 養生主》提到,「緣督以為經,可以保身,可以全生,可以養親,可以盡年。」緣是緣分的緣,督是總督的督,經緯線的經,然後可以保身,就是保護、保全自己的生命,可以完整自己的身體,不會比長輩先早死,可以養親,可以盡年,就是可以活到應有的歲數。「緣督以為經」,有眾多的好處。它講的那個「督」其實不是後來說的「督脈」。其實就是「中軸」。說的更玄一些,「中脈」一部分跟身體有關,一部分跟人的氣感,或想像力有關。

練氣功或者練氣脈,有沒有中軸,也是完全不一樣的。有沒有找到中軸,對每個人都很重要。

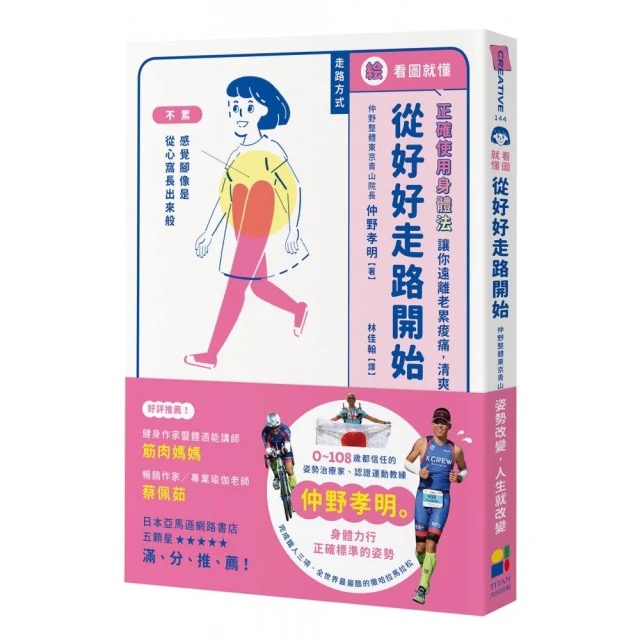

《看圖就懂!從好好走路開始》大田出版

江:我聽到一句話,「腳跟穩龍骨正」,是和中軸相關的嗎?

王:對啊。像太極拳「虛領頂勁」,其實是下巴收,然後頂。就是耳朵被像往上提一樣。「松腰斂臀」,指的是骨盆是正的,然後沉肩墜肘。說的都是同一件事,就是有沒有找到中軸。

說到這個,有一本書《從好好走路開始》,它裡面提到一個我覺得非常關鍵的體感。「我們在看東西,都習慣把意念放在眼睛上,從眼睛來開始觀察。怎麼樣看才比較不累。把意念放在後腦勺,感覺透過後腦勺來看。」

我當初會買這本書,是被它推廣時下面的留言吸引了。有留言說,「我在練劍道的時候,練到渾然忘我的時候,也是感覺我是從後腦勺來看的。」這其實也是許傑克老師家裡的一個祕傳。

另外一條留言說,「以前的日本人,有一個體感,做事情都留意後背,從後背開始發動。」

《從好好走路開始》這本書裡提到,走路的時候是從核心開始發力把腿往前邁,然後把腿往後蹬。所以核心以下都是腿的體感。此外,肚子發力,骨盆比較正,足弓也比較有力。

江:我有過這個體感。2023年我跟白沙屯媽祖徒步進香的時候,一共要走九天,走到第七天的時候,我突然意識到,怎樣才叫正確的走路方法。因為行程快結束了,我們落在媽祖身後很遠,死命追趕,不知道為什麼,身體突然自己就找到了合適的方式,就是收緊核心,大腿帶小腿,非常輕鬆。

王:對啊。因為你從核心開始出力的時候,髖是鬆的,腳上的壓力也沒那麼大,腿像鞭子一樣就甩出去。小腿、腳踝、膝蓋、大腿,這些地方都是輕輕的跟上。一句話,核心發動,其它跟上就好,比較輕鬆就能走得更快更遠。

剛才已經講到了走路的動作姿態節奏和運動量。可能每個人的身體情況不一樣,但有個基本的原則,走路的時候要一直把中軸顧好。如何找到中軸,就是一直要有一個從耳朵這邊往上提的感覺。中國武術裡有一句叫「頭懸絲」,也是幫忙找到中軸的方法。

另外就是不要低頭,因為低頭的時候會把身體的重心破壞掉。就算看地面,像爬山,也盡量不要低頭,而是眼睛往下看,耳朵往上的中軸時刻都給它顧著,這是第一點。

第二點,也是引用《從好好走路開始》這本書的說法,從心窩以下都是可以運用的腿。走路推進的時,要從屁股上面,也就是薦椎來推動。腿往前邁步的時候,要覺得是從肚子來發力。

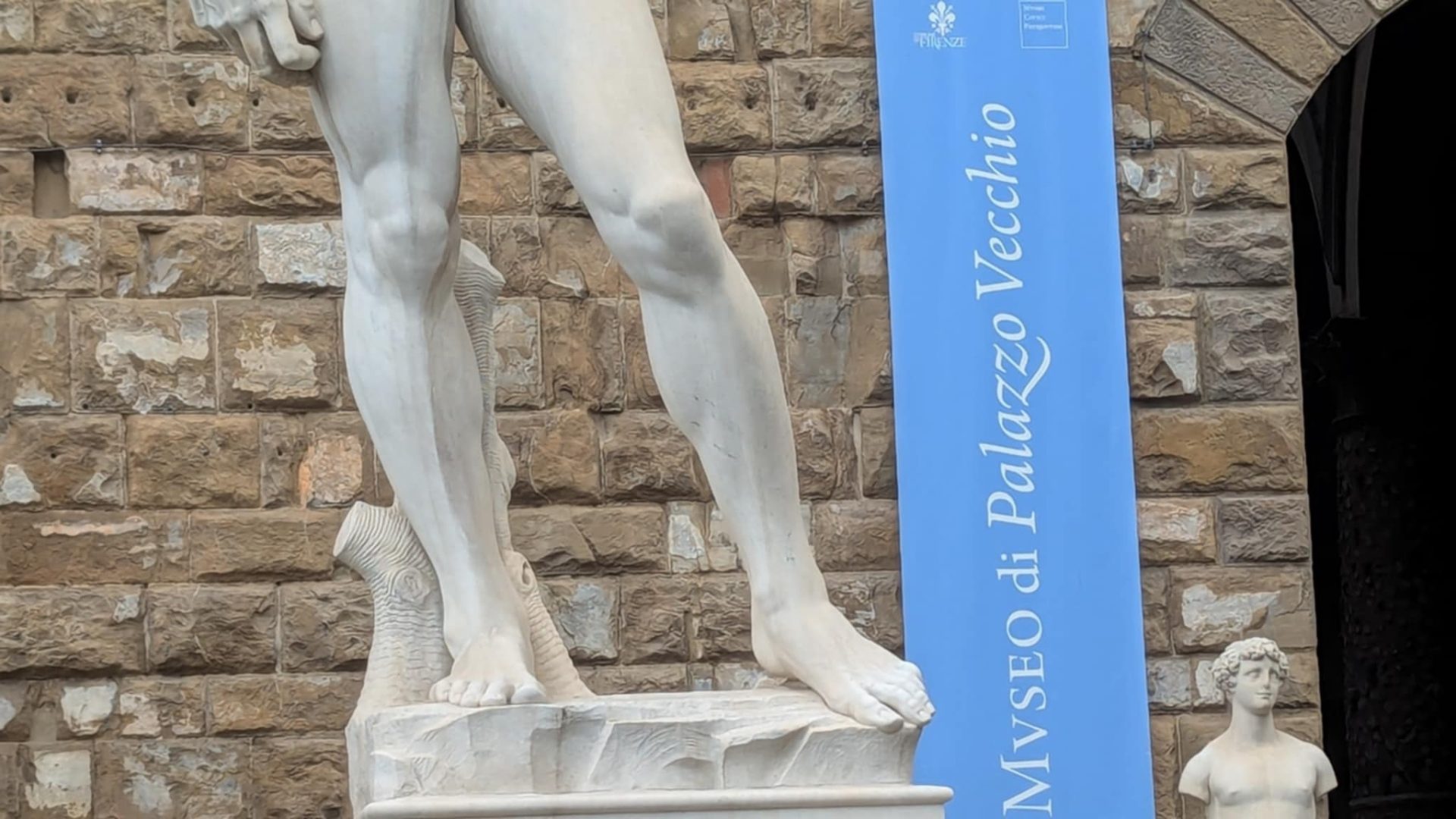

大衛的腳,照片由王朝慶提供。

大腦對肌肉說話,傾聽筋膜的聲音

江:剛才我們提到體感,筋膜對人的本體感覺,還有人的情緒和自律神經系統有什麼影響?

王:有一句話,「大腦對肌肉說話,傾聽筋膜的聲音」。因為身體的這些體感,也就是感覺自己身體是在什麼張力,什麼狀態然後做什麼動作,絕大多數的這些感覺,都是在筋膜裡。

我們的本體覺大部分都是依據筋膜的張力狀態來的。

細分的話,我們的肌群,以肩膀為例,最淺層的是斜方肌,是屬於淺層的大肌肉,通常這種淺層的大肌肉肉的含量多,筋的含量少,所以它是以發力為主的。再深進去就會到肩胛骨這邊,肩胛骨周圍就有旋轉肌,然後肩胛骨的內側有菱形肌,這部分負責維持手臂的姿勢和動作的軌跡,這些肌群的筋的含量就比較高一點。

本體覺跟比較深層一點的肌肉還有筋膜比較有關。再更深進去,就會遇到肋骨之間和肋骨裡面的膜,它的筋的含量就會更高。所以最外面的,比如說是肉,中間是半筋半肉。如果我們要讓姿勢是穩定的,動作的軌跡是好的,需要很留意的把身體的張力建構好,然後再來做動作。

我們一急了,就想出力。想出力就用到淺層的大肌肉。但動作品質好,要穩定,軌跡漂亮,必須要顧到深層的肌筋。所以有點悖論,欲速則不達。越急動作品質不好。

身體的描述,其實跟心靈是一樣的,比如說,今天我的信念很強,我就可以頂天立地的活在這個世界上,頂天立地說的是體感,也是心態。又或者我今天遇到事情,垂頭喪氣,每個字都在講身體,可是你知道它是一個心態。今天我的腳很健康很舒服,明天要出去爬山,說不定就可以捷足先登。我今天有點腳痛,把它包起來,就會裹足不前。其實漢文化早就知道身體會跟心智相關,對人體的理解很深刻。

江:這個就通了,前面兩篇文章我採訪金仁根醫生,他也說要「練腿練筋」。武術大師徐紀先生,也提到要「練骨節不練筋肉」,「練意不練氣」。

王:我們的意識跟身體的覺識是走在一起的。淺層的大肌肉,相對來說沒有那麼多的本體覺,本體覺更多在筋膜中體現。

人需要很刻意的去練自己深層筋膜的力量。練習方法是,先把它的架子做好即張力結構做好,做動作時自然會從深層的筋膜開始。