圖/文:江晨

位於北投的有河書店是一家稀有的古典本格派書店。如此定義,全在於該店一切以書為主體,尊重書的價值。

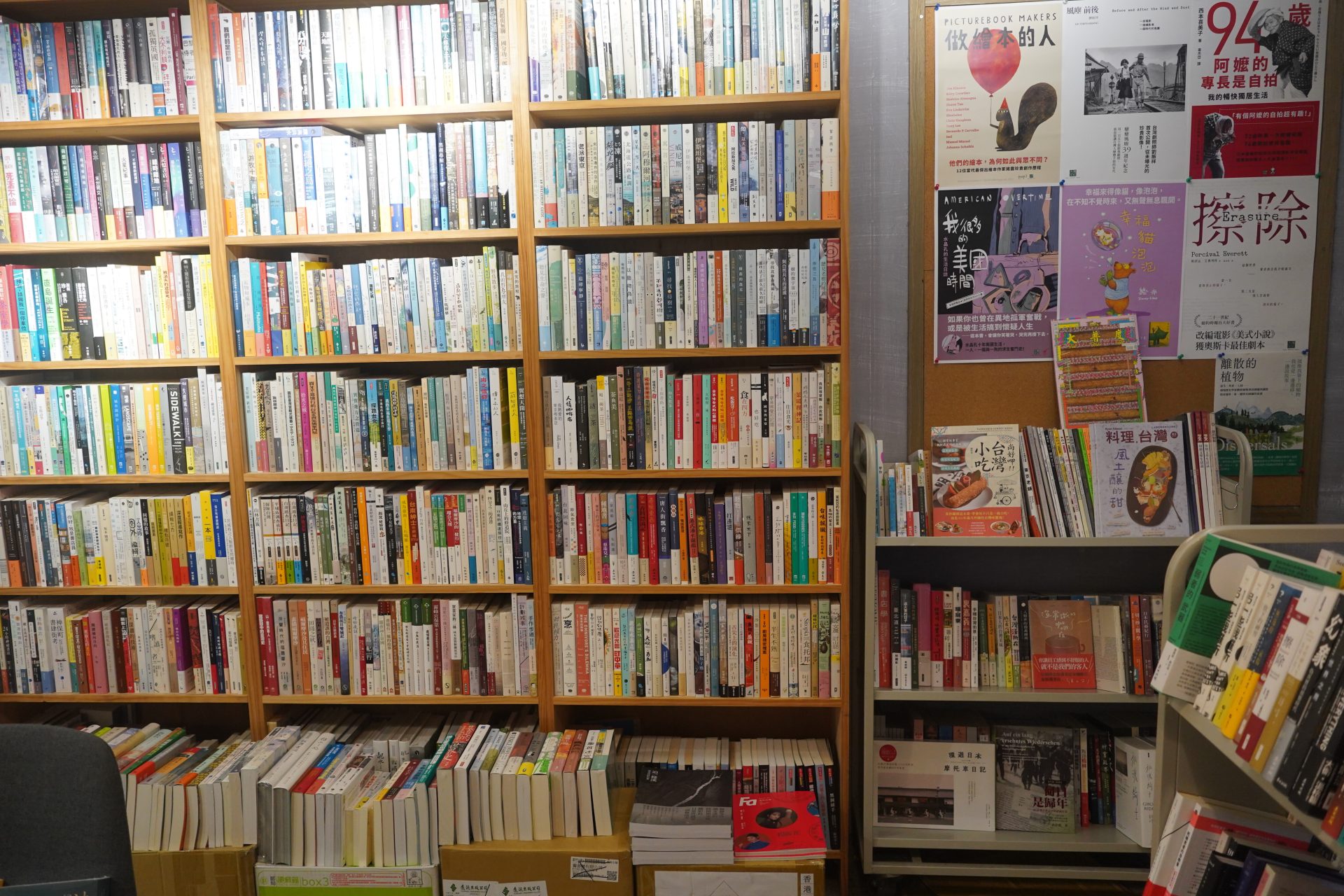

如果你走進書店,會發現不大的空間內,席天幕地的書架排了上萬冊書,店裡只有兩套桌椅可供坐下喝咖啡,其他空間也都放滿了書。

書是絕對的主角。

「北野有河,其水也淡,其名也君子」,是該店的寫照。

店裡安靜,老闆詹正德藏在櫃台後忙活,或整理或閱讀,如果不是有不時轉換的音樂,你甚至會以為店裡沒人。老闆絕不會主動來推銷,甚至叨擾讀者。但如果你想要找什麼書,他會馬上從書架上給你找出來。

詹正德曾在友善書業供給合作社擔任理事主席,曾擔任《閱讀的島》總編輯,也在各大媒體撰寫關於獨立書店的文章,屬於業界資深人士。不成想,10月11日卻看到了有河書店的結業公告:

「有河2.0將做到今年年底結束營業。這是個令人心痛的決定,當九月底到期我卻無法給付七月份的書款時,所有累積的問題都像堰塞湖潰堤一樣撲面而來,因此結束營業已是不得不然。」

詹正德在有河書店臉書粉絲專頁的這篇公告,無疑是在獨立書店業界投下的重磅炸彈。截止10月28日,這篇公告點擊超過一萬人次,824次分享,留言有319條, 不少作者與讀者留言感謝有河,感謝筆名686的詹正德。

這次宣告結業的有河書店2.0,重啟於2020年8月9日。之所以說重啓是有河書店1.0(當年叫有河book)曾經在2006年到2017年,在淡水開了11年。

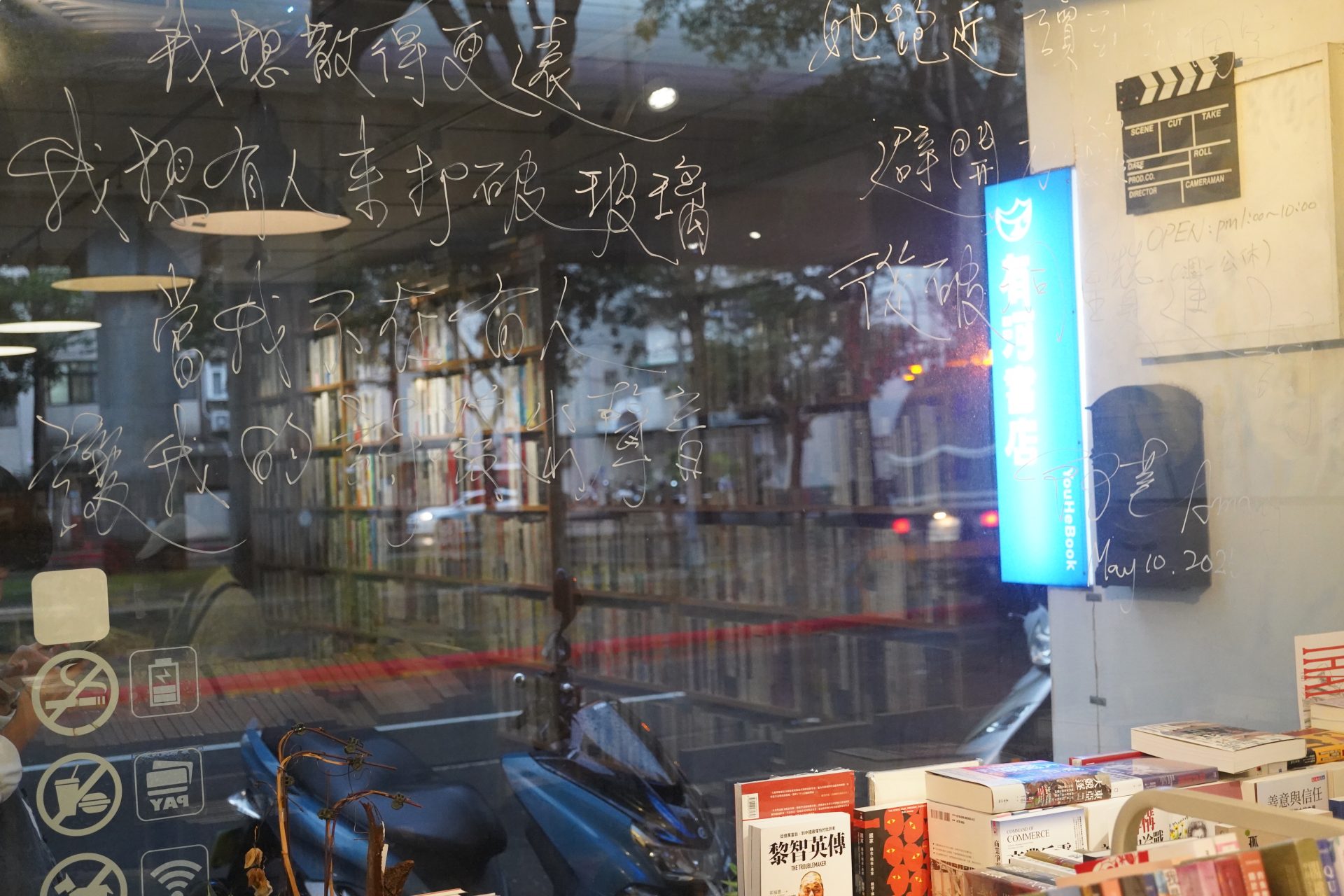

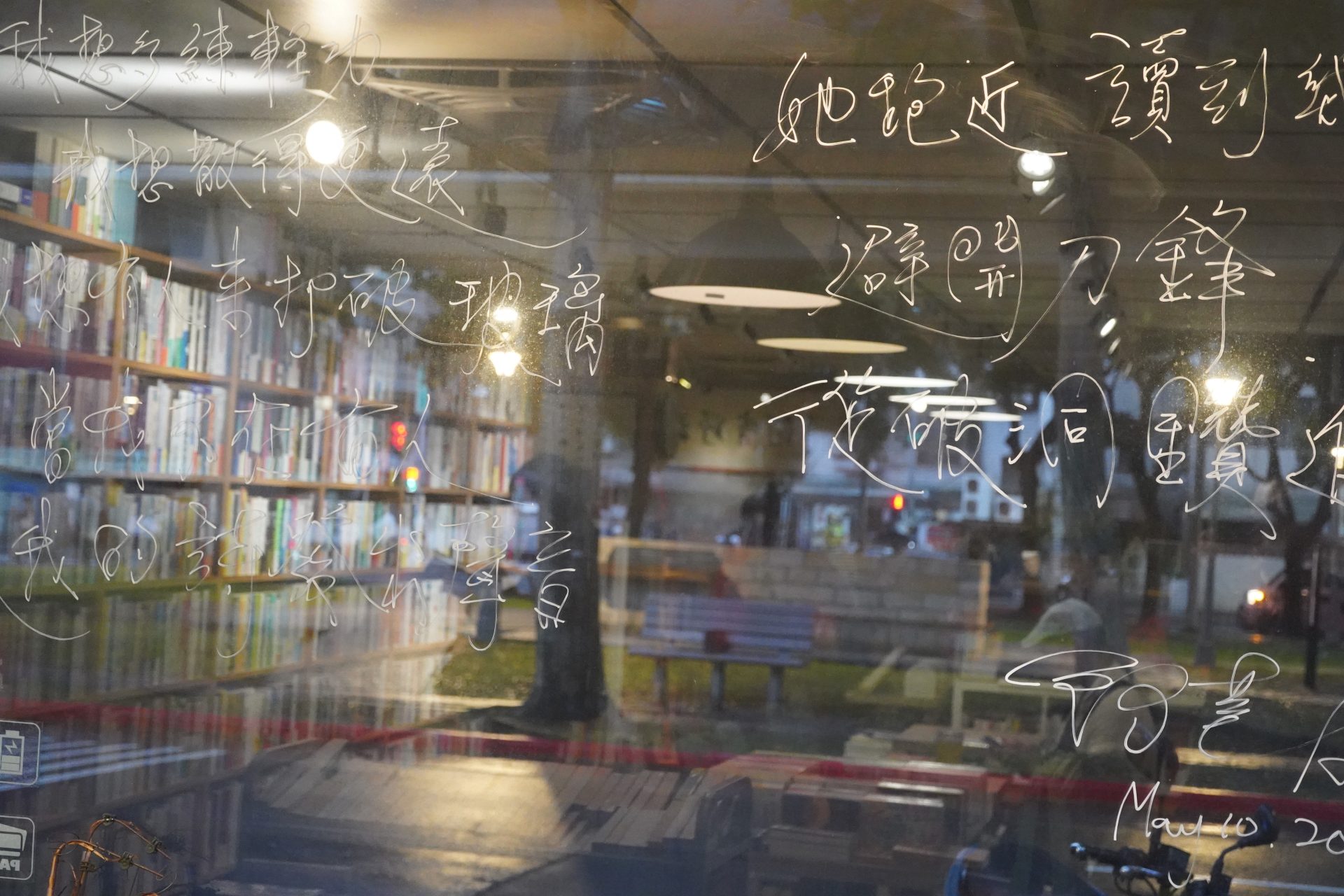

有河書店1.0由詹正德與詩人隱匿,兩位辭職的廣告人合伙開辦,書店面對淡水河與觀音山的玻璃上收集了70位詩人的詩歌——這成為書店的一大特色,隱匿將詩人們寫在書店玻璃上額詩歌編輯成冊——《沒有時間足夠遠——有河book玻璃詩2006~2009》。書中收錄了傅月庵、王昭華、駱以軍、鴻鴻、舞鶴等人,共58首詩作。

有河書店1.0結業時,傅月庵寫過一篇文章《告別最喜歡的那家書店》,作為資深出版人、書店愛好者、研究者,文章頗為深情動人,可見對該書店喜愛之深。

俱往矣。

如今詹正德一人經營的有河書店2.0,開業5年半後,宣告結業。

聽到這個消息,筆者憂喜參半,憂的是世上從此少了一家古典本格派的獨立書店。喜的是,店長詹正德或許可以告別常常漏夜發新書預告疲於支應的狀態,有更多時間回歸電影和生活。

更大的是震驚,在業界深耕多年的有河書店居然就如此告別。詹正德是愛書的書店人,勤勉地做各種嘗試,竟然還是無奈結業,讓人唏噓。台灣少了一家光譜開闊多元的書店,這是所有人的損失。在此意義上,有河的結業絕不單單是個案,更是顯著的時代現象,有必要記錄、總結、探討其可能性與不可能性。

筆者決定採訪詹正德,請教何以至此,獨立書店未來的走向如何。

以下為訪談內容:

讓喜好文學的讀者覺得這裡沒有一本不夠格的書

江晨:我來過幾次,非常喜歡您選書的品味。在我看來,獨立書店最重要的是它的書。選書的品味及邏輯是最硬核的,在此基礎之上,再衍生其他事情。 請教您選書的邏輯是怎樣的?

詹正德:其實沒有什麼很深的理論。我看了對眼的書就會選進來。我沒有特別的理念,覺得這個我書店應該有,就會把它選進來,再看怎麼分類怎麼放。

如果一定要有說有什麼分類,就是我刻在招牌上的:文學、影像、藝術、社會、環境、生活。

江晨:讓我印象深刻的一個是關於電影的書,一個是關於詩歌的書。

詹正德:影像是我的專業,所以放在前面。文學是基礎,文學書最多,尤其是詩歌。以前在淡水做有河書店1.0的時候,因為詩人隱匿的參與,我們特別以詩為標。現在河書店2.0她沒參與,我就不特別以這個為號召。但還是盡量多放一些詩歌,我這邊的詩集比起一般書店來算是很多。

影像跟藝術方面的書是可以擴充的,除了電影、攝影的以外,還有很多藝術類的書都可以擴散出去。社會方面的書就是政治、經濟、文化這種,然後環境、生活。生活方面的選書比較軟性,比如說食物、美食、旅遊這種,可能讀者比較多,就放在最前面。要說有甚麼邏輯,其實也就是這樣子。

很多其他類別的書,什麼商業理財啦,根本不會放進來。我覺得要放稍微有一點深度的書,大體上講,我這邊的選書比較不是實用性的,而是理念性的,甚至科普一點的。

我一開始稍微分一下大架構,後面書來了,該屬於哪裡,就放哪裡。書會有自己的生命,慢慢就長成現在這個樣子。像我這一區全部放華文創作的書,中港台新馬泰,大部分都是同樣的出版社,同樣的作者放在一起。

盡量讓喜好文學的讀者來看,覺得這裡沒有一本不夠格的書。

江晨:結業公告發出去後,有人來談接手的事情嗎?

詹正德:有,但是還沒定。反正就慢慢看,這個也是隨緣的。要看來接手的人對不對盤,如果理念不合,也不可能。如果真的沒人接,就要想辦法把這些書都處理掉。

江晨: 很感慨書店選書品味的專業與廣博。

詹正德: 但是這也不是經營成功的保證。

台灣現在的產業狀況是小書店會擺這麼多書的很少了。書還是要流通。書這麼多,錢都壓在書上。能賣出去最好,賣不動的書,要退回去,讓新出的書能夠進來,這個生意本來就是要這樣做啊。只是我都積壓在這邊。很多書,我都覺得它值得被讀者看見,我不會退。最後賣不出去的書也不想退,可是空間又有限,最後就導致所謂的「堰塞湖現象」,擠壓到一定程度就潰堤了。

江晨:所以這是導致書店結業的原因嗎?

詹正德:基本上是這種因素。一開始設定錯誤,不應該放這麼多書。這幾年,新開的書店幾乎都是兩三千本而已,我這邊接近一萬本。有的書店大概只有一千本書,同樣可以擺得很有味道,裝潢弄得美美的,然後桌椅多放一些,喝飲料,甚至供餐餐點,因為這個利潤比較高。

未來可見的小書店的型態大部分都不會放很多書,會辦活動,或者以餐飲為主,書為輔,或者店主有正職。重点就是書店都不會放太多書。就算店裡沒有讀者要的書,可以訂得到就好了。即使我的書店放這麼多書,還是有人找不到他要的書,他要我訂。

但是餐飲那些是我不想做的,店裡原本有六張桌子,後來把空間都讓給書,最後只留下兩張而已。

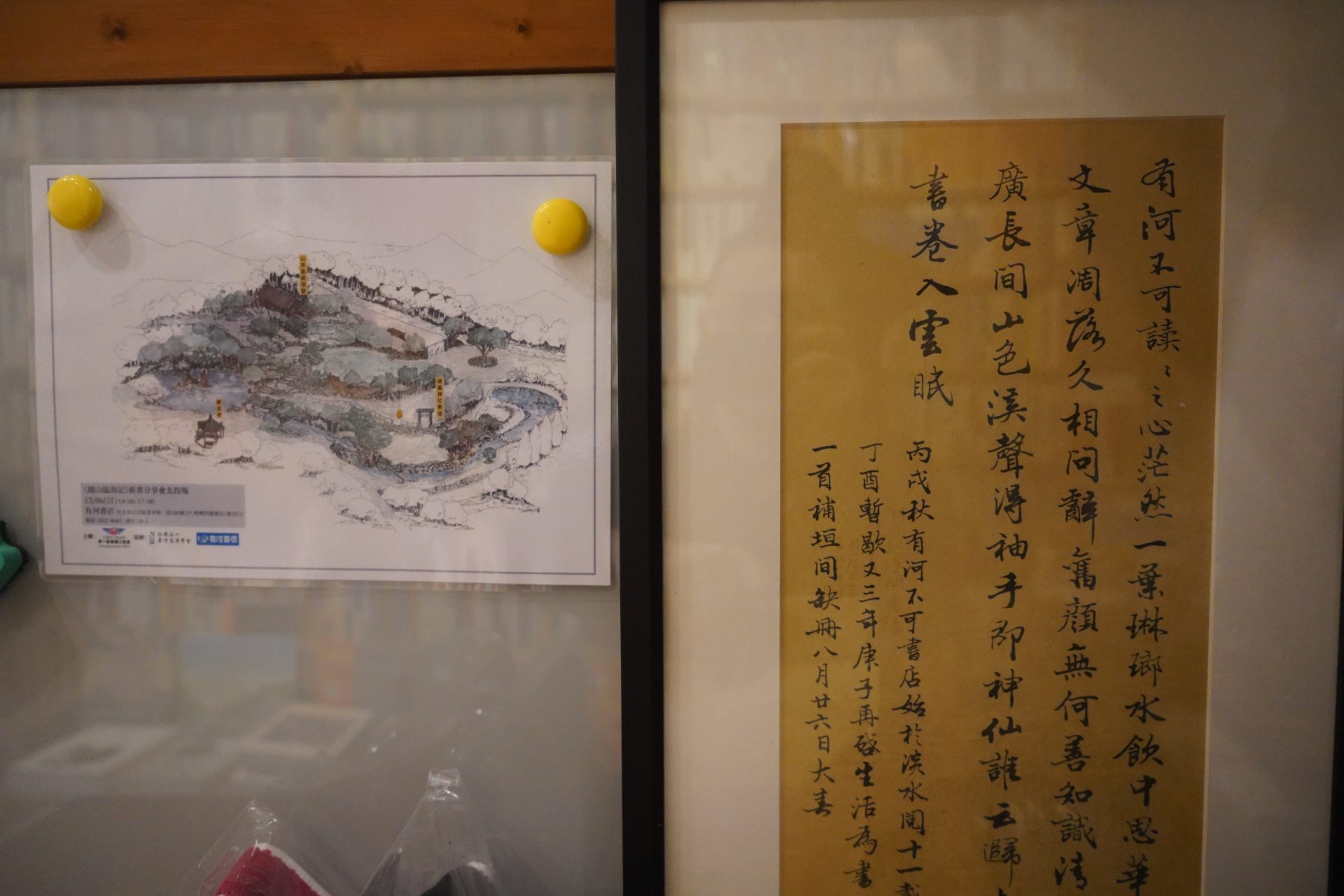

詹正德,影評人(686)、有河書店店主,著有影評集《看電影的人》,曾獲2016台北國際書展大獎。背後是詩人周夢蝶贈送的字畫。

有時候讀者直接到櫃台前希望我推薦書,我最不會應對這種事

江晨:我很認同您以書為主的理念,這也是我認為書店應該成為的樣子,可是現在卻遇到困境。您此前做過那些嘗試來改善書店的書的流通性嗎?

詹正德:舉辦過各種新書分享會的講座,有時候也會為一些獨立歌手體統表演空間。做過紀錄片放映會。

江晨:這些活動對書的銷售有促進嗎?

詹正德:活動會來比較多人當然會比較好,所以還是盡量會辦活動。雖然辦活動也很累,因為書太多,每一次辦活動都得搬書,像在弄一個大工程一樣。

之前活動都是免費的。今年五月開始收兩百塊的入場費,希望大家進來買書,買書就可以抵掉那兩百塊。剛開始大家都還捧場的,來的人也沒有減少,來了以後都願意買書。最近一兩個月,效應就降低了,如果要收費,活動來的人就比較少。

我本來不希望召大家吃吃喝喝,但是後來沒辦法,還是和找上門來的一個甜點店合作,提供甜點。剛開始反應不錯。有一些讀者來吃吃喝喝,也會買書。一段時間後,來吃甜點的人越來越少,這甜點是有期限的,最後變成我自己要消化掉。我做過很多措施,一開始反應都不錯。但是撐一段時間,效果就消退了。

還有福袋的概念,比如推出福袋五本書,只要800塊,讀者不知道袋子裡面是什麼書,售賣出去。

我希望讀者自己想想要買什麼書。我不會去推銷、推薦別人什麼書好,勸人家買。除非是認識的人,我才知道他喜歡什麼。不認識的人,我怎麼可能推薦書。我也想過,是不是要弄一些這種花招,但這個到底把書當什麼啊。這有悖於我賣書的理念,所以後來想了半天,還是沒做。

有時候,讀者直接到櫃台前面來希望我推薦書。他自己不知道想看的是什麼,他不會想那麼多。老實說我很難應對,我不希望有客人生氣,可是有時候講出我不推薦書的理由,客人就不爽,就走了。

江晨:您之前關於獨立書店的專欄文章提到提到獨立書店的提案力,您做過類似的嘗試嗎?

詹正德:那種所謂提案力就是我剛剛講的,有的用福袋來包裝,有的弄一個小型書展。像我這邊貼的這個海報——眷村書展、台北市詩歌節等,是別的書店的活動,來和我合作。我自己要辦也不是不可以,但就要特別花時間去計劃整個相關的事情。書店日常的事情都已經很忙,沒有時間搞這些。通常都是其他地方有人申請了補助,有這些活動,然後問我願不願意參加,我就選合適的一起參與。

江晨:您嘗試過申請政府補助嗎?

詹正德:我不太願意申請補助,要寫計畫,千辛萬苦提上去也有沒申請到的風險。即使申請通過還有非常繁多的核銷等等工作。我這邊剛開幕時,因為疫情,申請過一次,結果還辛苦文化部的人幫忙告訴我怎樣核銷,要麻煩到別人,我很不好意思,後來就不申請了。但是我不認為其他書店申請補助有什麼不對。我覺得書店本來就需要補助。

張大春送給有河的字畫,並囑咐如果有需要請詹正德賣掉補貼書店。

我覺得我的格局是老派的,應該被淘汰了

江晨:我看您之前寫的關於獨立書店的觀察,覺得有一種老派讀書人的堅持,但也同時比較開闊,樂見年輕人有新創意。

詹正德:我覺得我的格局是老派的,應該被淘汰了。看到年輕人有新做法會覺得也許效果不錯,鼓勵他們可以試試。但是有時候看到一些新的想法跟做法,自己未必會想要那樣跟著去做。我的想法已經很固定,只能盡量要求自己不要批評別人,就看別人做的怎樣,做得好就好,做不好,就覺得可惜再加油這樣。

江晨:您的書店和社區的互動如何?

詹正德:書店的位置在北投捷運捷運唭哩岸站,沿著淡水線,附近有陽明交大,範圍拉大一點,大專院校還是蠻多的,整個圓山以北圓包括文化大學、東吳大學,還有北藝大,還有淡江大學。往好處看是這些學校都有老師學生來過。往壞處的地方想,其他書店文化幣的反應都不錯,我這邊就沒什麼人來用。

書店在住宅區,很希望跟這邊周邊社區的讀者有比較多密切的聯繫。可是這需要時間,我現在撐不到那麼長的時間,跟周邊社區讀者的聯繫是有,但是可能沒那麼多,比較可惜。

江晨:我在臉書上看到,應該是附近的住戶,他說經常有時候吃了晚飯後過來散步,然後就進來看看書,或者最後帶幾本書回去。

詹正德:會有這樣的事,但就是不多。有時候天一黑,可能連進來逛的人都沒有。住宅區的特性就是這樣子,天一黑大家就回家做自己的事吃飯休息。

非常多的日子,沒有人來逛的時候,我都會想,既然沒有逛書店的人,我放這麼多書又是為了什麼?

江晨:您此前有參加媒體舉辦的大陸、香港、台灣獨立書店的對談,您覺得大家各自面對的問題是什麼?

詹正德:香港獨立書店的困境是是雙重的,它規模本來就不大,香港的房租那麼貴,以前房租還低的時候,租二樓,就叫二樓書店,後來往七八樓十樓上去,就叫樓上書店。以前香港的好處是創作、出版都沒有什麼禁忌,很自由。現在政府雖然也沒有明確的指示,但是一些隱形的限制,會讓出版社和書店自我審查。大陸那邊應該也是自我審查很嚴重,傷害出版業和書店業。

我覺得兩岸三地各有各的問題,問題也都不小,都需要很多力氣,而且也不是一兩個人努力就可以克服的,應該是整個產業的人合力才可能往好的方向推進。

以台灣來講,從上游到下游,每一層的從業人員都有自己的立場。出版社有出版社的立場,經銷商有經銷商的立場,書有書店的立場,讀者也有讀者的立場。每個人都有自己的立場是正常的,但是市場已經越來越小,如果每個人都只為了我的立場,僅僅想辦法讓自己生存下去,很少有人注意整個生態,最後只能大家一起死。

應該大家建一平台或空間,互相交流溝通,商量怎樣可以一起生存才對。

江晨:發出結業公告已經兩周了,現在心情怎麼樣?

詹正德:鬆一口氣的感覺。我收入不夠,又要付那麼多錢(書款加房租),又不想借錢,壓力很大。現在已經決定了,這些壓力就消除一些。未來怎麼辦再說啦。所以現在還好,沒有什麼太大的情緒起伏,未來可能還可以比較旁觀書業會怎樣。

江晨:或許以後有更多時間寫作、看電影,或者做其他的一些事情。

詹正德 :對啊。也開始進入老年期了,就為自己老年生活多做打算,看看會怎麼樣。