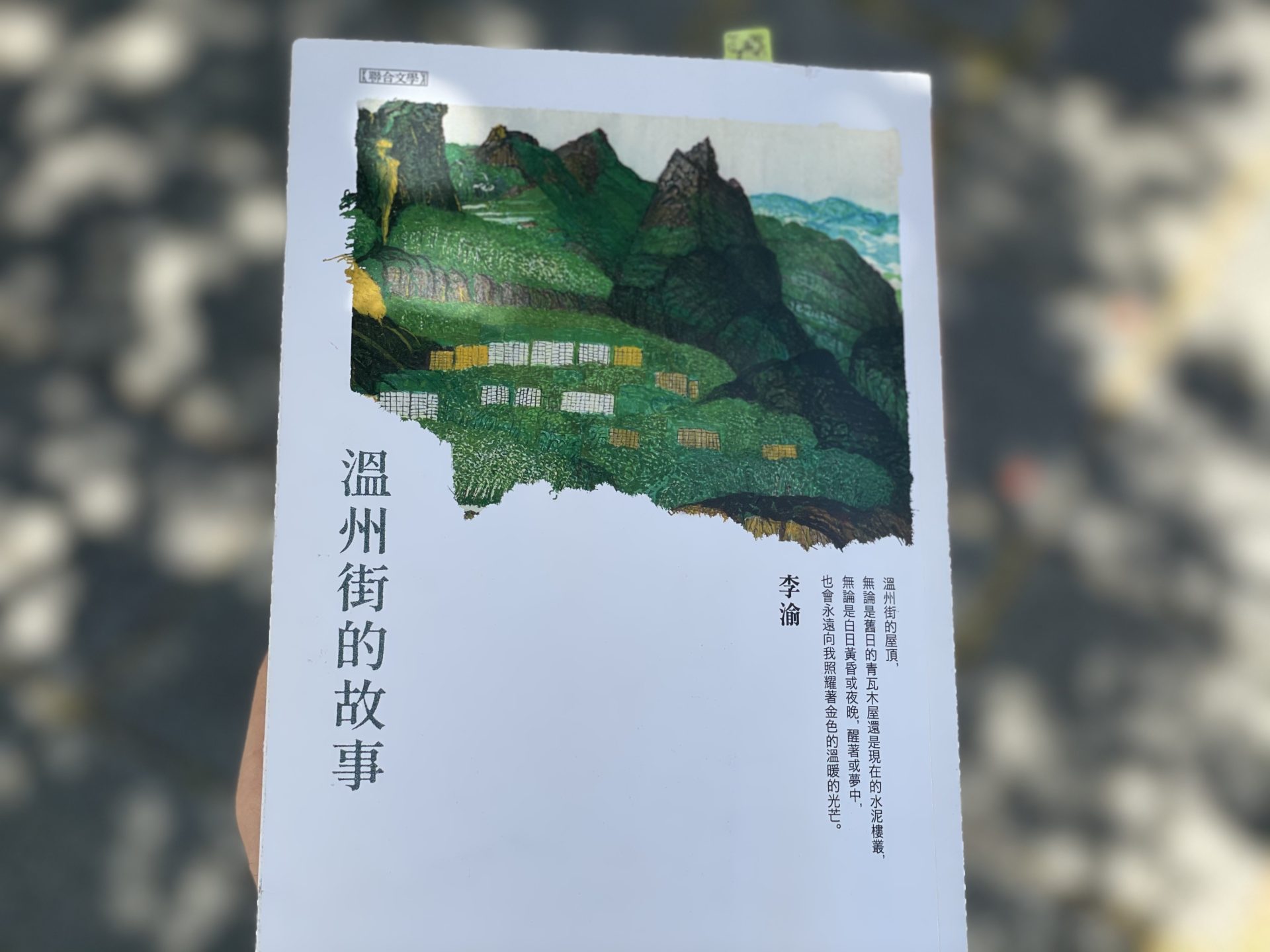

《溫州街的故事》

文:江晨

作家李渝在台北溫州街長大,在此度過了最敏感的中學與大學時代。還出版了小說集《溫州街的故事》。

但她自陳:「少年時把它(溫州街)看作是失意官僚、過氣文人、打敗了的將軍、半調子新女性的窩聚地,痛恨著,一心想離開它。」

後來,她果然離開了溫州街。

李渝去美國學習藝術史,參加保釣運動,教書,回頭做文學創作,經歷過各種人情世故、物是人非。李渝說,「許多年以後才瞭解到,這些失敗了的生命卻以它們巨大的身影照耀著導引著我往前走在生活的路上。」

按照王德威的考察,「溫州街位於台北市南區、新生南路與和平東路兩條幹道之間。這條街幅面不大,巷道蜿蜒,首尾遙通師範與台灣大學。兩校的教職員宿舍羅列期間,歷來極富文教氣息。早年的溫州街猶存有大量日式建築,花樹掩映,曲巷幽幽。雖然建築物本身日益敗落,卻自有一份寧謐寂寥的氣息。」

現在實地走讀,還能看到保留下來的部分日式建築,殷海光的故居與臺靜農故居也都座落在這裡。

這只是地理上的溫州街,在《溫州街的故事》中,李渝做了文學化的處理,她寫到了溫州街的晨與昏,日與夜。

「等她(阿蓮)到達溫州街,太陽已經完全升起,光輝普照,一條小巷歡欣地迎接著她的到來。」這是小說《煙花》中寫到早晨的溫州街,終於可以去心儀的音樂老師家裡學音樂,阿蓮眼中的小巷如她一般歡喜雀躍。

「悶熱寂靜的午後,一隻蟬在某個枝頭嗞嗚,樹蔭覆蓋下的瓦卻很涼。從坐著的角度你可以看見蜿曲的溫州街,花色的曬衣,櫛比在陽光下的屋脊,木棉的梢頂,和青綿綿的觀音山。」這是小說《夜煦》裡寫到午後的溫州街,「聯考還沒放榜,未來是未知和令人遐想的世界。」

「米茶的水壺開了,細細響在溫州街,孤靜如一支笛。」這是小說《她穿了一件水紅色的衣服》中的溫州街。

「畫紙前冥想的背影,因暮色浸映而顯得格外地灰愴朦朧,當溫州街的一切變得遙遠以後,它才重新明亮地重現在阿玉的眼前。」這是小說《傷癒的手,飛起來》暮色中的溫州街。

李渝曾經學過繪畫,後隨藝術史大家高居翰學習藝術史,以上四段文字亦可顯出李渝的白描功夫、對顏色的敏感、審美的品味。在在都是溫州街的靈暈時刻,這背後都有人的深厚情感浸染,並通過歌聲傳遞出來。

如今的溫州街街景

《煙花》中的阿蓮因仰慕風度翩翩的音樂老師,違抗父命放著「大好前程」不要,卻遠赴美國學習音樂,現實的無情逼迫最終也沒成為音樂家,而成為紐約圖書館音樂室的工作人員。多年後回鄉省親,在溫州街遇到一頭白髮落拓的音樂老師,慌張之下避開,卻迎頭遇上一群放煙花的孩子,當年和老師學過的《致愛麗絲》已經成為這個城市垃圾車的出場音樂。

《夜煦》中受到政治迫害失憶的聲樂家,多年後,在舞台上唱著一首療癒眾人的歌,這幾乎「起死回生的曲子」以及印第安人模樣的歌者的音樂,讓作者想起久違的詩歌,「已逝去的少年的苦澀和甜蜜齊聲歡唱如聖堂的頌鳴。」

《她穿了一件水紅色的衣服》中,這位原型為蔣碧薇的婦女,在陽光下的窗台化妝,小說中的阿玉被她水紅色的衣服吸引,這又是戰亂時代的愛情故事。「雨停了以後,全城的杜鵑就這樣啼叫了起來。聽說學校後牆齊胸那排血跡總是乾不了。」

《傷癒的手,飛起來》中,颱風天整理物品的父母,無意間發現了在箱底的照片和畫,想起來從事革命不知下落的老三。

《夜琴》中,父親與丈夫在政治迫害中相繼失蹤的婦人,在溫州街的麵店打工,偶爾接觸到教堂的神父,來自愛爾蘭的神父,會唱祖母的歌,「四月的晴朗天,一條大船韓國愛爾維斯多,阿里阿里歐。」

《菩提樹》中,因為參加讀書會被判刑十五年的父親的學生,會吹一口好聽的口琴。

戰爭、革命、政治,種種時代的變故,在溫州街這群人的身上尤其明顯。這些來自時代的創傷,無不直接附加在每個個體上。李渝用意識流的手法,編織了多層次的夢境與現實,地理的溫州街、歷史的溫州街、人文的溫州街及歌聲裡的溫州街,組成一部立體的有聲畫卷。

「其中的失意官僚、過氣文人、打敗了的將軍、半調子新女性」如何面對歷史、時代與日常?

《溫州街的故事》文本信息綿密,豐富綺麗,經得起多重解讀。我讀過之後,卻對其中的歌聲印象尤其深刻。為什麼在呈現時代與現實附著在個體身上創傷的描寫中,放入如此多的歌聲?

李渝如有判官筆,在藝術評論中,直逼是非,毫不鄉愿

在《行動中的藝術家》,李渝的這本美術文集,我找到了答案。

一位年輕的學生,請教李渝《夜煦》中失憶的聲樂家唱的是什麼歌。

李渝在《行動中的藝術家》中寫到這段往事,並且提到了他的老師陳世襄的說法「中國文學史就是一部抒情傳統」。她也說到摧毀後的再生,和「抒情時刻」。

「抒情,無論它的範疇是什麼,大毀壞大失敗之後還能持續有效,勢必不得不涉及人的再生和重建;它要使人明白,人和世界——外在的和內在的——必須設法相互認識、體諒、協調,而不能達到共存的目的。」李渝寫到,「當政治上的革命者和體制抗争時,藝術家同樣也介入在各種搏鬥中。」

從這個角度講,《溫州街的故事》正是李渝的抒情時刻,對父輩、童年、家國、生活本身,是對所有創傷時代的回應。這些創傷過去、現在、未來一直上演。

如此,李渝的《溫州街的故事》也將不斷被重讀。

那麼,你有沒有在困難時,會想起哪首歌?

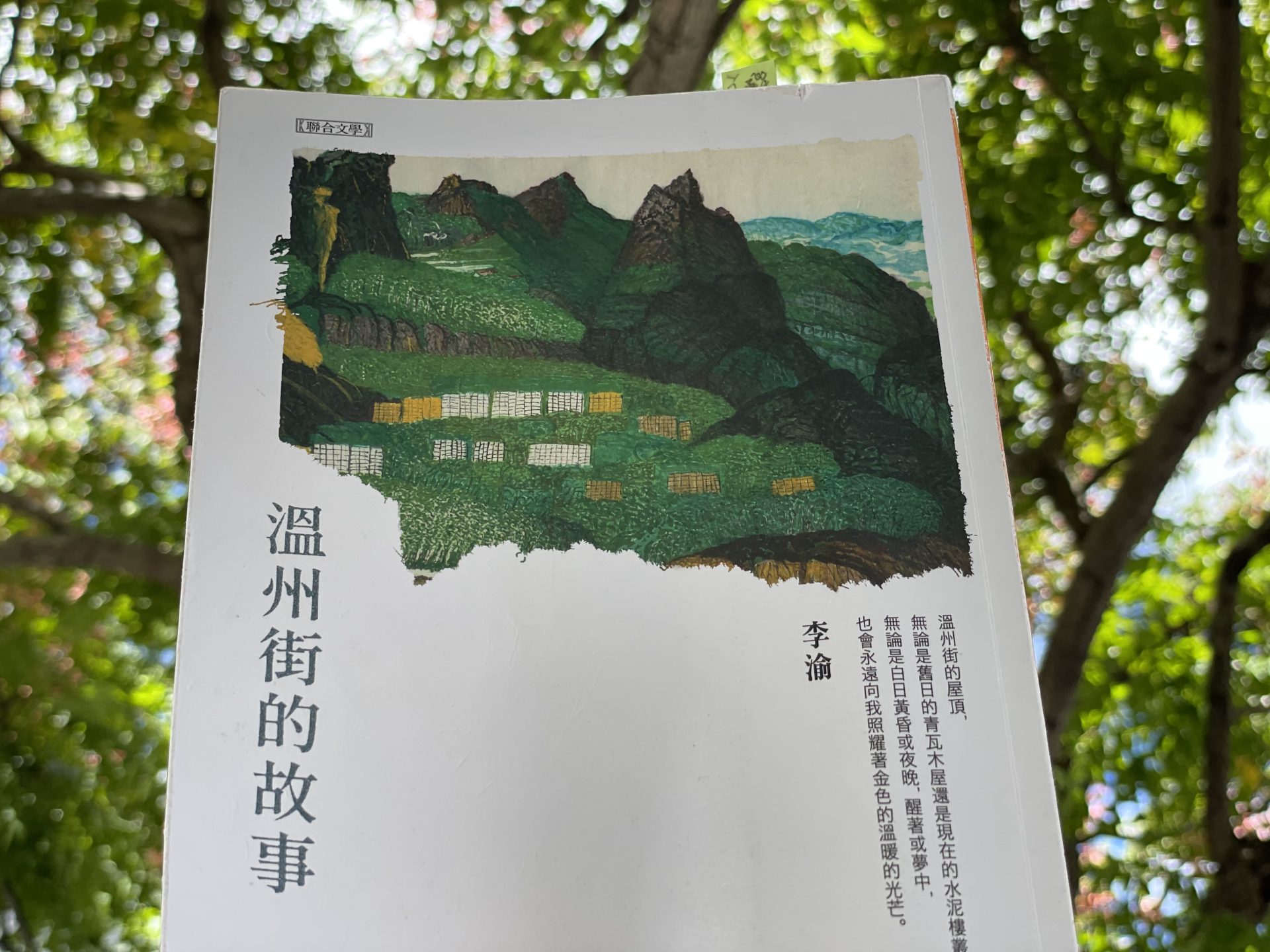

這版《溫州街的故事》封面,特別選用了李渝欣賞與尊敬的藝術家余承堯的作品《斜谷呈新翠》。

文章參考以下資料,謹致謝忱:

《溫州街的故事》,李渝,聯合文學出版社,2025年7月

《河流里的月印——郭松棻與李渝小說綜論》,黃啓峰,秀威資訊科 技,2008年5月

《行動中的藝術家美術文集》,李渝,藝術家出版社,2009年9月

書籍資訊

《溫州街的故事》

李渝著

聯合文學出版社,2025年7月版