圖/文:江晨

如果突然有陌生人出現,想捐一筆錢給你,並且問你, 「不考慮錢的因素,你最想做什麼?」你會怎麼辦?

9月7日下午,筆者在台北車站地板上,聽燦爛時光書店兩位創辦人張正和廖雲章分享了十四年前的這段「天使故事」。

採訪這天,燦爛時光書店南勢角實體空間已結束運營五個月,書店仍保留北車「地板圖書館」流動攤位,於每周日下午固定在北車東北角出攤。

在台灣,如果你關注東南亞、東南亞新住民、移工、外籍看護及相關議題,很難沒聽過「燦爛時光:東南亞主題書店」這個名字。

做異鄉人的好朋友

這是一家「只借不賣的書店」,自稱「非主流的文化基地」,提供「東南亞書籍、繪畫、講座、讀書會、電影、紀錄片、語言學習、二手書」,並期許「所有漂泊的,在此都可找到燦爛時光」。

張正特意選擇2025年4月12日關閉實體書店,和十年前潑水節開店相呼應,以「十年一刻」的名義為這一段歷程畫上句號。

實體書店結束運營,直接原因在於房東漲房租,更重要的原因是書店的玩法,他們幾乎已經嘗試遍了,逐漸略有疲態。此前他們曾提供東南亞書籍借書服務,創辦台灣「移工文學獎」,錄製「唱四方」綜藝節目,發起「小飛俠計劃」尋訪台灣東南亞飛地走讀活動。

這所有活動的背後,都能看到燦爛時光書店兩位同行者張正和廖雲章,他們是書店合夥人、媒體同行、是共同關注東南亞議題的夫妻檔。

燦爛時光書店實體空間運營十年,收店留念,中間為創辦人張正與廖雲章,圖片自燦爛時光臉書

兩人早年都曾在《台灣立報》(下稱《立報》)工作,媒體人的敏銳使得他們及時關注社會脈動,其中就包括東南亞族群的處境。

時代背景是台灣在1989年為應對勞動力短缺,首次專案引進東南亞移工,主要用於重大建設工程,隨後在1992年通過《就業服務法》開放民間產業合法聘僱移工。

真正對東南亞議題開始關注起來,則源於《立報》的發行人兼社長、社會學家成露茜送給張正的一套《東南亞史》。

彼時,張正已經在《立報》做到副總編輯,政大出身的他作為媒體工作者以為對東南亞有所瞭解。看過這套書後,張正深受刺激,「原來自己對東南亞那麼無知」。身處職業倦怠期的張正,決定去暨南大學讀東南亞研究的碩士。

讀書期間去越南交換學習三個月,身在異鄉,張正才意識到母語是多麼大的鄉愁。學習間隙,他如飢似渴讀能找到的中文書,看小說速度變快,甚至因為好奇帶在身邊的一本關於法輪功的書,他也讀得津津有味。

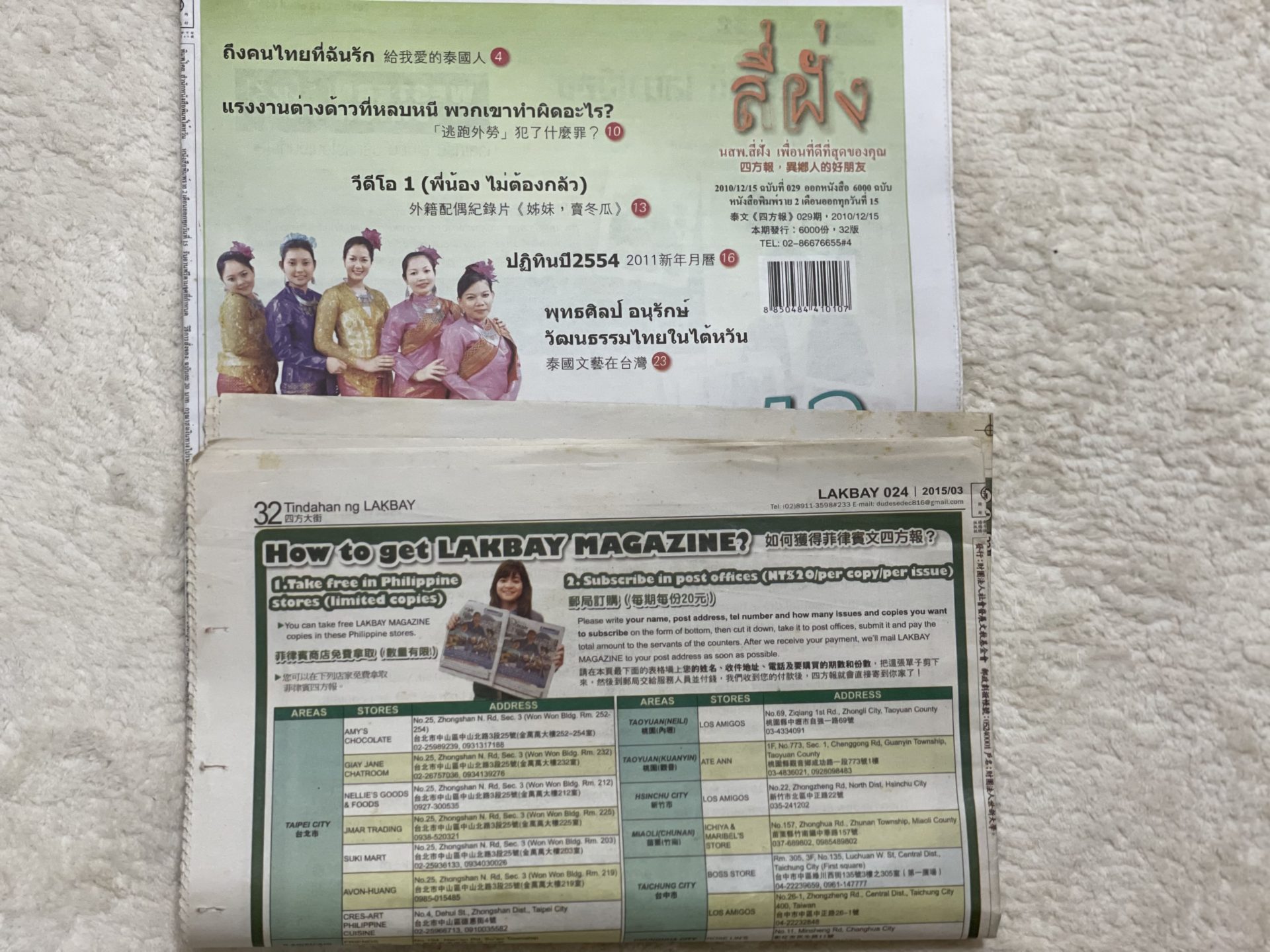

2006年,在成露茜支持下,張正創辦了越南文的《四方報》,為新移民提供各類資訊,也刊登新移民的各種聲音。彼時,還在《立報》工作的廖雲章下班後也來協助張正處理《四方報》的事務。

第二期《四方報》上街後,就有廣告客戶找上門來,東南亞移工、新住民的信件如雪片飛來編輯部,「鼎盛時期,平均一天有30封讀者來信。」張正回憶道。

「編輯部常年有讀者郵寄來的各種特產和零食,讀者的熱情反饋,讓我們覺得很有成就感。《立報》的同事下班後,再來協助《四方報》做版,大家非常有熱情。」廖雲章現在回想起來,仍舊頗為激動。

很快《四方報》就發展出以越南文、泰文、印尼文、菲律賓文、柬埔寨文、緬甸文為主體(搭配中文對照)發行六種語言的版本。報紙的Slogan 是「四方報 異鄉人的好朋友」。

起初,報紙的主要讀者為在台灣生活、工作的東南亞外籍新住民及外籍勞工,後來吸引了不少對東南亞有興趣的台灣本地民眾成為讀者。《四方報》以異鄉朋友的母國文字為起點,提供版面讓外籍新住民、外籍勞工以母國文字發聲,傾吐心事。衝撞主流媒體長期對外籍新住民、外籍勞工刻板的報導角度,凝聚弱勢者的力量,爭取異鄉朋友應有的權利。

後來收到的讀者來信越來越多,報紙版面終究有限,這也啓發了張正於2014年發起「移民工文學獎」。

張正送給筆者的《四方報》

所有漂泊的,在此都可找到燦爛時光

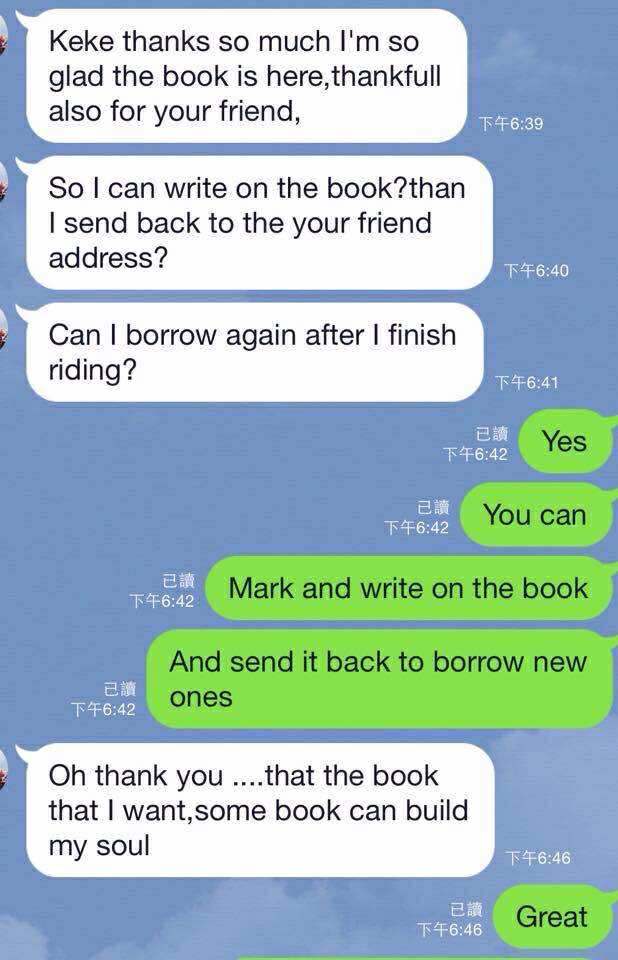

燦爛時光書店的緣起,除了處理「移民工文學獎」相關事宜需要一個固定的空間,另一個刺激到張正決定開書店的細節是,他的一位學長家裡的幫傭蘇莉失戀了,情緒低落。張正送了幾本印尼書籍,後來學長轉傳來自蘇莉的回饋:「這些書讓我自由、療癒了我的靈魂。」這是張正經常拿來說明「書本及書店存在的價值」的案例。

蘇莉的回訊,堅定了張正開書店的決心,張正供圖

書店開張後,張正和廖雲章還發起「帶一本自己看不懂的書回台灣」運動,鼓勵大家去東南亞旅行時,抽空到當地書店,購買一本當地語言的書籍,再帶到書店來分享,讓在台灣的異鄉人,可以看見自己的母語。

回到文章開頭的故事,捐錢者是一位退休的企業負責人,「想為台灣的基層教育做一些貢獻,頻頻探訪偏鄉的過程中,接觸到很多辛苦討生活的新移民,勾起他在美國二十多年的新移民經驗。」廖雲章告訴筆者,「這位已經實現財務自由的企業家認為美國為新移民提供了很好的機會,才使得他獲得發展,現在他也想回饋台灣的新移民。」

那是2011年,這位企業家知道張正和廖雲章在做移民工有關的事情,表達了捐錢資助的意向。

「這相當於收到一張空白機票,想去哪兒去哪兒。」廖雲章告訴筆者,一天,她和張正在公車上聊天,突然想到一個計畫。「協助台灣新移民回家鄉看望外婆。」廖雲章繼張正之後,也赴越南學習語言。在當地受到很好的招待,她最常被問到的問題是:「為什麼你可以自由往來台灣與越南,我嫁到台灣的姐姐卻不能回娘家。」

其中一個讓廖雲章聽了辛酸的故事是,一位越南人告訴她,「媽媽買了衣服寄到台灣,我的姐姐很開心的打開後,發現穿不上去。因為很久沒見面,媽媽已經不知道姐姐穿多大的衣服。媽媽也擔心,即使迎面遇到姐姐的孩子,怕人不認識。因為從來沒見過面。」

兩人和企業家提出計畫,企業家建議「不要光做慈善送錢,希望計畫是可複製的、規模化的、可放大的。」

三人腦力激盪,最終蹦出了一個結合教育與新移民的計畫。

「計畫名喚『師生手牽手,搖向外婆橋』,全額贊助台灣老師、新移民媽媽與新移民之子,三位一體,一起回到外婆家過暑假。期望台灣老師經歷至少20天的long stay,體會身處異鄉的陌生無助、有口難言,進而對新移民初來台灣的情境感同身受。而老師在這段時間親身接觸的東南亞庶民文化,也可以轉化為回台之後的教學材料。」張正說明。

計畫執行到後來,有航空公司與其他基金會加入贊助行列。到第五年,台灣移民署更編列了預算,執行「外婆家」計畫。

如果你在網上搜索外婆橋計畫,可以看到不少資訊,由燦爛時光的兩位同行者對東南亞移民工的關注,引發「天使投資人」贊助,再影響政府政策,這是由善意誘發的蝴蝶效應。

這位退休的企業家叫方新舟,也是某種程度上,東南亞移民工的同行者之一。事後,他非常開心得和張正與廖雲章分享,「外婆橋計畫」是他最成功的投資。時隔多年,廖雲章仍然很感念方大哥的慷慨與善意。「外婆橋計畫」是張正與廖雲章媒體生涯的高光時刻之一。「媒體人做到這樣可以退休而沒有遺憾了。」廖雲章說,儘管如今他們依舊是最忙碌的媒體人。

這樣的好事並沒有結束,燦爛時光實體書店結束運營,但他們關注東南亞移民工群體議題仍舊持續,最近有扶輪社找到他們,願意出錢資助,請他們策劃相關議題的講座。

北車東北角,燦爛時光圖書館流動攤位,每周日下午兩點到六點準時出攤

路見不平,起而行之

張正在接受媒體採訪時說,「『燦爛時光』這個店名,是我過世的老闆成露茜的傳記書名。她給我的概念是「逆向思考」,往人少的地方去找題目——不是逃避到人少的地方,是去別人不關注的地方找題目。」

成露茜早年做社會學研究,專找人少的地方找題目——研究美國華裔妓女,後來辦報紙也專門做另類的刊物——關注左翼的潑辣《破報》和關注東南亞移工群體議題,讓弱勢者說話的《四方報》。

廖雲章認為,「關心與自己無關的人,和世界發生更深的關係,就能找到自己的燦爛時光。」

張正與廖雲章從《立報》、《四方報》、燦爛時光書店,一路走來,都是同行者,也是台灣媒體發展的見證者。兩人現在分別供職在華視與天下獨立評論。

提到同行的概念,廖雲章說張正很有才華,她很支持他關於東南亞議題的想法和做法。張正則說,「我的工作比較斷斷續續,讀東南亞所、創辦《四方報》、做燦爛時光書店,中間都有空檔,且剛開始辦報和做書店沒有收入,雲章的工作一直都很穩定,這讓我們有穩定的經濟基礎。此外,她的性格也比較穩定,和我很互補。這也是一種搭配,一種同行。」

網絡上不乏不同的聲音,「一個只會講簡單越南話的人,根本沒有在東南亞的哪一個國家住超過一年以上,他帶著台灣觀點的東南亞視角,真的會把台灣人帶向未知的深淵」,廖雲章視此為贊美,「我們確實知道的就一點點,我們的會的東西很少很少,幸運的是發揮了關鍵性的力量,做我們可以做的事情,無論是外婆橋計畫,還是尋找失聯的第二位媽媽計畫」。

路見不平,起而行之,總不缺同行者。

成露茜關注少數群體——美國華裔妓女——的研究以《自由、賣身和成為奴役:十九世紀美國的華裔妓女》為名發表,奠定其學術地位;張正與廖雲章關注弱勢的台灣東南亞移工群體,也收獲各種善意與協助。

採訪當天,新北美術館的工作人員來和燦爛時光書店借書,做展覽陳列之用。此前,工作人員帶新北的小學生去燦爛書店上課,畫畫,這次要展出他們的作品。

燦爛時光書店是一個巨大的孕育站,入圍今年金鼎獎的《越南現代小說選》起始點正是源於書店幾年前的越南文學講座。講座為數不多的聽眾中,其中一位後來成為編輯,邀請講者翻譯、主編了這本書。「移民工文學獎」的獲獎者,後來不乏成為廖雲章所在評論媒體供稿作者的人。

採訪結束,我們告別,張正和廖雲章要去繼續拜訪一位印尼大姐。台北城暮色四合,他們撐著傘同行離開北車。