圖/文:江晨

不久前,筆者去東京神保町逛書店,細雨中一一排開的書店頗讓人震撼。東京繁華商業街區所在不少,但書店們也保有自己的空間。

走逛的當下,不由讓人想到台北的牯嶺街。

台北牯嶺街盛名在外,不少人知道這條街道是因為楊德昌導演的電影《牯嶺街少年殺人事件》。

2023年前重看這部電影,讓筆者動了去牯嶺街走走的念頭。巧的是,走到牯嶺街17號,遇大雨。

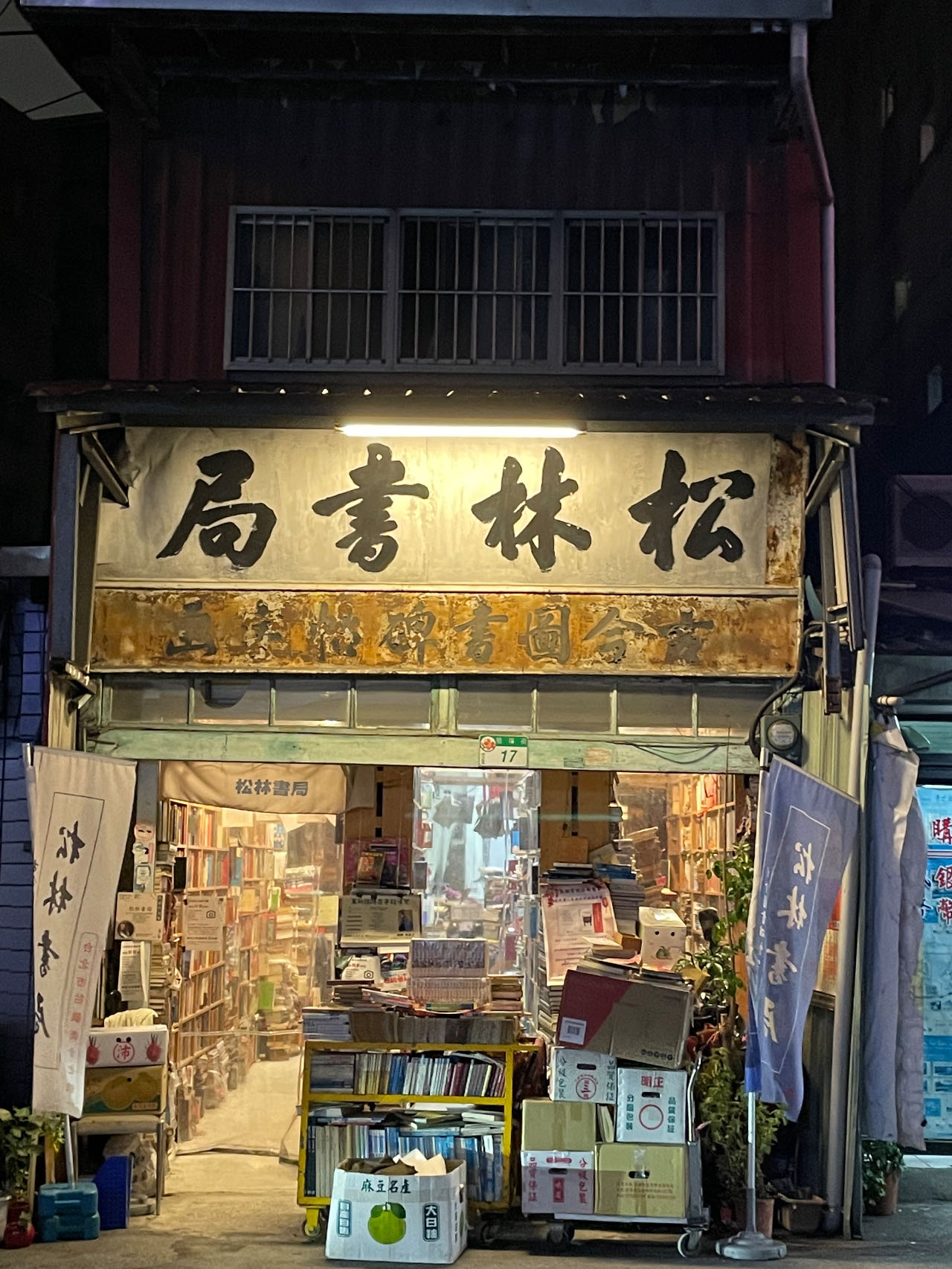

抬頭一看,這裡有一家書店曰松林書局。書店的牌匾是墨筆淋漓的顏體大字——「松林書局」,其下還有一行小字「古今圖書碑帖字畫」。

這幾乎是當年號稱書店街的牯嶺街僅存的碩果。彼時,適逢書局第三代掌門蔡彤明先生把書從倉庫運來整理。滿坑滿谷的書,只有一條通道可供通行。

店內沒開冷氣,幾乎是汗蒸房一般,但還是有收穫,發現了幾本關於基隆的歷史書。

雨帶來了一股涼爽的氣息,蔡先生不知何時也打開了電風扇。

掌門清瘦儒雅,一看就是愛書之人。看我們在書架前逡巡,過來詢問想找什麼書。答曰關於基隆歷史和方志的書籍。

「有的,不好意思,現在整理期間找不到,九月中旬後再來就可以找到啦。」掌門連聲抱歉。

在筆者繼續尋找的時候,他遞過來一本《基隆炮台手冊》。

牯嶺街是一個生活機能非常便利的老街區。公家單位聚集,其間各種傳統小吃攤販應有盡有,還有幾家郵幣店分居在內。

路邊樹木高大茂盛,拐進牯嶺街像走進了另一個世界。它和繁華現代的信義商業計劃區截然不同,好像還將醒未醒地停留在過去。但破舊老房子對面已經立起來的新大樓提醒路過的人,牯嶺街畢竟也不一樣了。

以上是筆者第一次走讀牯嶺街松林書局的印象,此後便對松林書局多了幾分關注。

在張大春泡新聞節目中,有一期「我們的老台北:蔡彤明聊松林書局」,蔡彤明介紹這家1945年開辦的書店的前世今生。

1945年,日本戰敗,在台灣的日本人離台。當年有一項政策,「只能帶一個皮箱」,於是沒法帶回日本的大量藏書流入市場,而台大、師大的老師和學生有購書的需求。蔡彤明的祖父蔡木林先生早年做木材生意,發現了這個商機之後,就在牯嶺街擺攤,賣二手書。生意越做越大,後來置產,書攤變為書店。

其他人發現商機後,也群居在牯嶺街做起書店生意。但隨著時代變遷,被稱為書店街的牯嶺街逐漸沒落,餘下的書店不多。現在只有每年舉辦的牯嶺街書香創意市集,或可遙想當年的盛景。

面對數位浪潮,AI潮流,人類獲取知識的渠道變得豐富,且越來與習慣於短平快的碎片閱讀與搜尋模式,實體書店該何去何從,日益成為一個值得探討的問題。

在張大春泡新聞節目中,蔡彤明介紹他早年做工程師,為了照顧生病的父親,才幫忙打理書店,自己接手後,一度考慮做一些改變。但和父親一次神保町之旅,讓他打消概念頭。神保町有不少百年老店,已經成為重要的文化財。

蔡彤明決定繼續守護祖父和父親積攢下來的財富——無數的書及對書的熱愛。

筆者再次走進松林書局後,發現蔡彤明已經對空間做過整理,裝了冷氣,不僅有過道可以找書,還有空間做分享會。

繼續收書賣書之外,蔡彤明也開始做一系列文化走讀活動,帶讀者去發現周圍,發現台北的街角與文化。松林書局主辦了萬華老城印刷聲文化小旅行,帶讀者參觀東鑫印刷廠的活版印刷;也邀請在地人導覽舊名「加蚋仔」的南萬華。

蔡彤明也親自下場,為讀者導覽牯嶺街,走讀的點依次為「南福宮/南菜園—東美院—台大校長宿舍暨知名學者官舍區—何應欽將軍故居—松林書局」。

筆者曾經參加過松林書局組織的走讀導覽,在走讀的過程中,空間的意義會變得清晰,一間書店和社區的互動也會被看見。彼時,有幾位參與的同行者是住在牯嶺街的鄰居街坊,他們感慨因為這次走讀才好好注意到生活的街區,原來有這麼多不曾被注意的細節。

蔡彤明在松林書局的臉書寫道:「導覽自己生長的街區,是一種離線的生活練習。暫時放下螢幕,走入巷弄間,聽聽在地人才知道的故事。熟悉的店家、老鄰居、童年的氣味與聲音,都在提醒我們:真實的世界仍在腳下。這是一場最接地氣的導覽,也是從不連續的數位生活中,重新找回人與地方連結的情感。」

松林書局組織的走讀活動,最後都會有一個固定的環節,請參與的讀者做分享,大家圍坐一圈,喝著書店提供的咖啡或茶,一邊歇腳一邊討論。

參加過走讀活動後,再去松林書局,買書結賬之後,老闆的姐姐竟然記得我之前買基隆相關的書籍,還特別加送一本基隆魚類的書。

日前,松林書局臉書有新訊息,他們已經將「松林書局」四字註冊了商標,以保存書局創始人的書法字作為松林書局80週年的里程碑,「希望這個商標像『桶箍』一樣緊密的連結松林書局和所有支持愛護松林書局的朋友們,台灣的老店很多,老書店不多,祈願大家繼續支持繼續牽成。」

希望人類擁抱數位的同時,在街角能為老店鋪留一盞燈,就像繁華的東京,為神保町留一塊地方,商賈雲集的銀座,有一間歌舞伎劇場。